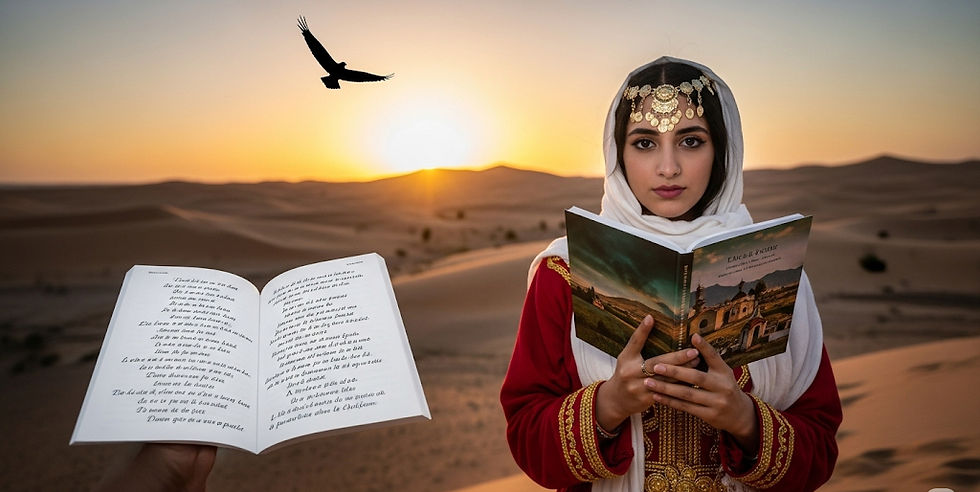

Algeria - La Poesia: un Mosaico di Voci e Tradizioni

- 31 lug

- Tempo di lettura: 11 min

Patrizia Boi (Assadakah News) - La poesia algerina è un universo vasto e affascinante, un crocevia di culture e lingue che riflette la complessa storia del paese. Dalle antiche radici berbere alla raffinata tradizione arabo-andalusa, dalle espressioni popolari e orali alla forza della lingua francese, la poesia in Algeria è un testimone vibrante di identità, resistenza e bellezza.

La Poesia Classica Araba: Un Eco di Gloria e Bellezza

Nelle terre d'Algeria, il respiro della poesia classica araba affonda le sue radici più profonde in un passato remoto, tessendo fili d'oro con la grande tradizione letteraria che fiorì rigogliosa nel cuore del Medio Oriente e nel vibrante splendore di al-Andalus. Fu un'arte forgiata da una devozione quasi sacra a forme e cadenze: una rigorosa aderenza a metriche e rime predefinite, un'eredità intrisa di secoli, che risaliva all'eco potente della poesia pre-islamica della Jahiliyya e che poi, con l'avvento dell'Islam, si sviluppò in armonie sempre più complesse e raffinate.

Le Armonie Medievali e il Profumo d'Andalusia

Fu nel fulgore del Medioevo, in particolare sotto il dominio illuminato delle dinastie ziride, hammadide e almohade, che le città algerine divennero autentici fari di sapere e cultura. Tlemcen, Bugia e Costantina non erano solo nomi su una mappa, ma crocevia di menti e cuori, dove la conoscenza fioriva. La poesia, in quell'epoca d'oro, seguiva i canoni sublimi dell'arabo-andaluso, un linguaggio d'anima che celebrava l'amore cortese (ghazal) con versi delicati e appassionati, innalzava lodi (madīḥ) ai sovrani e alle figure venerate, intonava panegirici che risuonavano nelle corti e dipingeva con parole i paesaggi e la natura in tutta la loro maestosa bellezza. In questo fertile humus culturale, figure come Ibn Khaldun - sebbene la sua fama risplenda maggiormente come storico e sociologo, fu anch'egli un uomo di lettere - e numerosi altri compositori locali intrecciarono i loro versi, contribuendo a un patrimonio di inestimabile valore. Ogni parola era una perla, incastonata con cura in un mosaico di suoni e significati.

L'Elegante Continuo nell'Epoca Ottomana

Anche sotto il vasto e duraturo dominio ottomano, la fiamma della poesia classica araba continuò a bruciare, non solo a sopravvivere ma a essere coltivata con dedizione. Sebbene a volte l'enfasi si spostasse verso la lode religiosa e forme più didascaliche, volte a istruire e guidare, la sua essenza rimase intatta. Fu in questo periodo che le confraternite sufi giocarono un ruolo cruciale, agendo come custodi e diffusori di questa tradizione. Nelle loro riunioni e nei loro canti, la poesia classica si arricchì di interpretazioni mistiche, di significati velati e di un'espressività che elevava lo spirito, trasformando i versi in un ponte verso il divino, spesso con una bellezza che travalicava il mero testo per toccare le corde dell'anima.

Le Gemme del Linguaggio e i Custodi della Parola

Il cuore di questa poesia batteva al ritmo di una metrica e una rima di una complessità affascinante, un'adesione quasi dogmatica a sistemi come il bahār, dove ogni sillaba e ogni suono avevano il loro posto preciso, creando armonie perfette e un'eco risonante. I temi spaziavano dalla solenne lode di sovrani o di figure religiose che ispiravano devozione, alle malinconiche elegie che piangevano le perdite, fino alle descrizioni minuziose e vivide della natura, e, naturalmente, all'eterna espressione di sentimenti amorosi, catturati con delicatezza e ardore. Il linguaggio era l'arabo classico o letterario, una lingua di nobiltà e profondità, spesso elevata, ornata da un ricamo di figure retoriche che ne amplificavano il significato e la bellezza.

Tra gli autori che innalzarono questa tradizione, possiamo ricordare figure come Ibn al-Hammami, la cui opera, seppur successiva, si inserisce nel solco della classicità, e numerosi altri poeti anonimi o meno celebri, le cui voci risuonarono nelle corti, nelle madrasse (scuole coraniche)e nei centri religiosi, plasmando un'eredità poetica che continua a incantare e a testimoniare la grandezza di un'arte forgiata nel tempo e nella fede.

Poesia Popolare: Il Melhoun, Voce Sonora del Popolo Algerino

Nel cuore pulsante delle città e dei villaggi d'Algeria, là dove la vita scorre nel suo ritmo più autentico, risuona una poesia che non necessita di pergamene o inchiostro per vivere: è il Melhoun. Il suo nome stesso, che dall'arabo evoca il "melodico" o il "cantato", ne rivela l'anima profonda. Non è solo un genere poetico, ma un respiro condiviso, un canto che nasce dalla vita quotidiana del popolo, distinguendosi per il suo carattere intrinsecamente orale e per la sua irresistibile musicalità. Attraverso l'uso vibrante del dialetto arabo algerino, il Melhoun si fa portavoce diretto, accessibile a ogni cuore e immediatamente sentito da ogni anima.

Dalle Piazze al Cuore: il Fiorire del Melhoun

Il Melhoun non è nato nelle austere corti o nelle silenziose biblioteche; le sue radici affondano invece nel tumulto gioioso dei mercati, nell'esaltazione spirituale delle feste religiose e nell'intimità fumosa dei caffè, luoghi dove le storie e le melodie si intrecciavano liberamente. Spesso si alzava nell'aria, accompagnato dalle corde profonde del guembri o dalle risonanze malinconiche dell'oud, strumenti che tessevano un sottofondo sonoro ai versi. Sebbene le sue origini siano antiche quanto la memoria del popolo, fu in particolare durante l'epoca ottomana e poi sotto il giogo coloniale che il Melhoun trovò la sua massima espressione, trasformandosi da semplice intrattenimento in un potente veicolo di protesta e resistenza. Divenne il canto sommesso o il grido aperto di un popolo che non si arrendeva, capace di nascondere tra le sue rime l'ardore della libertà.

Un Specchio dell'Anima Collettiva: i Temi Infiniti del Melhoun

La ricchezza tematica del Melhoun è una tela infinita, dipinta con i colori della condizione umana. I suoi versi intonano canti d'amore e passione che bruciano come il sole del deserto, si elevano in lodi sincere a santi venerati e a figure religiose che ispirano devozione, si trasformano in ballate epiche che narrano le gesta di eroi locali, uomini e donne che hanno sfidato il destino. Ma il Melhoun non teme di esplorare anche le ombre: si fa lamento sociale contro la povertà opprimente e l'ingiustizia stridente, sfoga l'anima con satire pungenti e un umorismo arguto che sa alleggerire il peso della vita. In ogni sua strofa, il Melhoun è un specchio fedele della società, riflettendo con impareggiabile autenticità le sue gioie effimere e i suoi dolori più profondi, i suoi sogni infranti e le sue speranze più tenaci. È la voce del popolo, che racconta sé stesso.

La Maestria Orale e il Respiro dei Maestri

Il segreto della sua immediatezza risiede nelle sue caratteristiche intrinseche. Il dialetto arabo algerino ne è l'anima linguistica, rendendolo immediatamente comprensibile a chiunque lo ascolti, senza barriere di forma o di vocaboli. È una tradizione prevalentemente orale, un fiume di parole che scorre ininterrotto di generazione in generazione, plasmato dalla voce e dalla memoria collettiva. Ogni poesia è concepita per essere cantata, con ritmi ipnotici e melodie emotive che avvolgono l'ascoltatore, trasportandolo in un viaggio sensoriale ed emotivo.

Molti poeti, noti come meddah o hakawati (cantastorie), erano maestri dell'improvvisazione, capaci di tessere versi sul momento, adattando le loro narrazioni al pubblico e al contesto, in un dialogo continuo e vibrante. Figure leggendarie come Cheikh Bouamrane e il celebre Si Mohand ou Mhand (quest'ultimo, pur legato alla profonda tradizione berbera, ha permeato il Melhoun con la sua saggezza popolare) sono considerati maestri indiscussi, le cui poesie continuano a risuonare. A loro si affiancano nomi come Mohamed Ben Guittoun e Abdelkhamid Ben Hadjouj, che con la loro arte hanno arricchito questa preziosa forma d'espressione, lasciando un'eredità sonora che ancora oggi incanta e commuove.

La Poesia Tamazigh: il Canto Antico dei berberi

Nelle valli scolpite del tempo e tra le vette silenziose dell'Algeria, risuona un canto che è più di un semplice verso: è la poesia Tamazigh, l'espressione più antica e profonda della cultura berbera algerina. Ricca di millenni di storia, questa poesia è un patrimonio vivente, un fiume ininterrotto di parole e melodie che ha saputo resistere alle tempeste delle dominazioni, preservando intatta l'anima indomita dei popoli autoctoni del Nord Africa. È un filo d'oro tessuto attraverso i secoli, che lega le generazioni passate a quelle future.

Voci da Mille Valli: l'Arcobaleno della Poesia Tamazigh

La poesia Tamazigh non è una melodia uniforme, ma un'intera orchestra di voci e colori, plasmata dalle terre da cui proviene. Non è monolitica; al contrario, si articola in diverse varianti, ognuna con il proprio timbro e la propria risonanza, a seconda delle regioni berberofone dell'Algeria. C'è il canto vibrante della Cabilia, dove risuona l'incantevole "Ahellil" – un genere poetico e musicale di lode rituale, riconosciuto e protetto dall'UNESCO come Patrimonio Immateriale dell'Umanità. Ci sono le aspre e potenti ballate delle Aurès, i sussurri mistici del M'Zab, e le eco lontane, cariche di libertà, che si levano dal vasto Sahara con le poesie dei fieri Tuareg. Ogni regione è un capitolo di questo grande libro, ogni dialetto una sfumatura poetica unica.

Il Cuore della Memoria: la Forza dell'Oralità e il Ruolo delle Donne

Questa è una tradizione fortissima, quasi esclusivamente orale, un fiume di storie e sentimenti che scorre di bocca in bocca, di cuore in cuore, attraverso canti che toccano l'anima, ballate epiche, proverbi carichi di saggezza e indovinelli che sfidano l'intelletto. In questo processo vitale di trasmissione, le donne ricoprono un ruolo cruciale, sono le vere custodi e tessitrici di questa eredità. Con le loro voci, i loro ricordi e la loro dedizione, esse assicurano che ogni verso, ogni melodia, ogni storia, non si perda nel vento del tempo, ma continui a vivere e a ispirare le nuove generazioni, mantenendo vivo il legame con gli antenati e la propria identità.

I Temi Intrecciati: Vita, Terra e Spirito

I temi che animano la poesia Tamazigh sono profondamente radicati nella vita quotidiana e nell'intimo rapporto del popolo berbero con la natura circostante, che è al tempo stesso fonte di vita, di sfida e di ispirazione. Essa canta l'amore in tutte le sue sfumature, dal desiderio alla tenerezza, ma non si sottrae al dolore, alla nostalgia per la terra lontana o perduta, e all'eterno interrogativo sull'identità in un mondo in cambiamento. È una voce di resistenza contro ogni forma di oppressione, un grido di libertà che risuona attraverso i secoli. Ma è anche un canto di gioia nelle celebrazioni stagionali, nei ritmi delle usanze tribali e nei solenni riti di passaggio che scandiscono la vita. E non manca una forte componente di poesia sufi e religiosa, che eleva lo spirito e connette l'umano al divino, testimoniando la profondità spirituale di questo popolo.

L'Incanto del Suono e le Voci che Durano

La magia della poesia Tamazigh risiede anche nelle sue caratteristiche sonore. Spesso è animata da ritmi ipnotici e da ripetizioni cadenzate, che non solo ne facilitano la memorizzazione e la recitazione, ma creano un'atmosfera quasi incantata, portando l'ascoltatore in uno stato di trance. È un tessuto ricco di metafore naturali, dove le montagne si trasformano in sentinelle silenziose, gli ulivi in simboli di longevità, l'acqua in essenza vitale e gli animali in figure allegoriche, tutte immagini prese direttamente dal paesaggio che li circonda. Molte di queste poesie sono intrinsecamente concepite per essere cantate, e le loro parole prendono il volo, accompagnate dai suoni ancestrali di strumenti tradizionali come il tamburo a cornice, il bendir, o il flauto di canna, la gasba.

Tra i giganti che hanno dato voce a questa tradizione, spicca Si Mohand ou Mhand (XIX secolo), le cui poesie, permeate di saggezza e malinconia, sono diventate un simbolo di resistenza e dell'anima cabilo. E oggi, poeti contemporanei come il carismatico Lounis Aït Menguellet continuano a dare voce a questa tradizione millenaria, tessendo nuovi versi che risuonano con le sfide e le speranze del presente, mantenendo vivo e vibrante il canto antico dei berberi d'Algeria.

La Poesia d'Espressione Francese - Un Grido di Libertà su Terre Contese

Accanto ai canti antichi che vibrano nell'aria del Sahara e alle melodie popolari delle città, si leva una voce più recente, ma non meno potente: la poesia algerina in lingua francese. Questo fenomeno letterario, nato nel cuore del contesto coloniale, è fiorito con forza in quel periodo turbolento della lotta per l'indipendenza e ha continuato a prosperare anche dopo, diventando una testimonianza vivente di una nazione in divenire. È una poesia di "doppia appartenenza", un'anima sospesa tra due mondi, che si confronta con l'ombra lunga dell'eredità coloniale, con l'ardua e spesso dolorosa ricerca di identità in un'epoca di profonde trasformazioni, e con un dialogo ininterrotto e talvolta tormentato con la cultura europea.

Nascita di una Voce Ribelle

Inizialmente, la lingua francese fu imposta come uno strumento di dominazione coloniale, un mezzo per assimilare e omologare. Eppure, in un atto di straordinaria ribellione intellettuale, fu appropriata da intellettuali e poeti algerini. Con essa, essi forgiarono un'arma affilata per esprimere la propria resistenza e riaffermare con forza la propria identità negata. Questo genere raggiunse il suo apice emotivo e creativo durante e subito dopo la Guerra d'Algeria, quando i versi si fecero portavoce del dolore, della speranza e della determinazione di un intero popolo. Fu il linguaggio di una rivoluzione culturale, parallela a quella armata.

Temi: le Cicatrici e i Sogni di una Nazione

La poesia algerina in lingua francese è un mosaico di temi che riflettono la complessità di un'anima divisa. Molte opere si sono trasformate in un grido di libertà, un'invocazione struggente che narra la sofferenza inflitta, il sacrificio dei martiri e l'incrollabile speranza di un popolo che anelava all'autodeterminazione. Al contempo, essa esplora con profonda introspezione la questione dell'identità algerina in un mondo post-coloniale, un'identità spesso divisa tra il richiamo profondo della tradizione (araba e berbera) e l'irresistibile spinta della modernità, in una tensione creativa tra lingue e culture. Per molti poeti che hanno conosciuto l'esilio, le loro opere sono diventate specchi di nostalgia per una patria lontana e di una malinconica difficoltà nel trovare un vero posto nel mondo. Un filo rosso che attraversa questa produzione è l'impegno sociale e politico: una critica sociale acuta, una denuncia appassionata dell'ingiustizia e una partecipazione attiva al dibattito politico, rendendo la poesia non solo arte, ma anche coscienza critica della nazione.

La Libertà della Forma e la Polifonia delle Anime

Le caratteristiche di questa poesia ne rivelano la sua natura ibrida e dinamica. Essa tende a una maggiore libertà di forma rispetto alla rigorosità della poesia classica araba, spesso influenzata dai grandi movimenti letterari europei del XX secolo, come il surrealismo o il modernismo, che ne hanno ampliato gli orizzonti espressivi. Si avvertono chiaramente echi di bilinguismo o policulturalismo, dove il lessico, i ritmi o le immagini della lingua araba o berbera si insinuano nel francese, creando un dialogo affascinante tra le diverse tradizioni linguistiche e culturali che coesistono nell'animo algerino. C'è una forte componente introspettiva, una riflessione profonda sull'esistenza, sul senso di appartenenza e sul travaglio dell'anima, che rende questi versi universali pur rimanendo ancorati alla specificità algerina.

L'Algeria ha donato al mondo giganti della poesia francofona, voci che hanno plasmato la letteratura mondiale: Kateb Yacine, la cui profondità poetica e politica echeggiava il suo celebre romanzo "Nedjma"; Jean Amrouche, poeta berbero (cabilo) che ha sublimato il tema dell'identità e dell'esilio; Mohammed Dib, un autore poliedrico la cui poesia è un ponte gettato tra culture; e Malek Haddad, che con struggente lucidità lamentava di "scrivere in francese per una patria algerina", incarnando il dilemma identitario di molti.

A loro si affiancano figure femminili di spicco come Anna Gréki, la cui poesia è intrisa di un profondo impegno politico e di un amore viscerale per la sua terra, e altre voci importanti come Bachir Hadj Ali, Djamel Amrani e Rabah Belamri, che hanno arricchito il panorama di questa poesia multiforme.

La poesia algerina è quindi, in ogni sua forma e lingua, un'espressione multiforme dell'anima del paese, un dialogo costante e vibrante tra il passato che non si dimentica e il presente che si costruisce, tra le radici profonde che affondano nella terra e le influenze esterne che ne allargano gli orizzonti. È una testimonianza unica della ricchezza culturale e della sorprendente resilienza di un popolo, capace di trasformare la storia, anche quella più dolorosa, in un canto di infinita bellezza e speranza.

Commenti